均質化した検索結果に変化を持ち込む

検索エンジンにおける最適化手法は広く共有され、いまや誰もが同じようなことを実行している。タイトルに主要キーワードを入れ、見出しを階層化し、構造化データを正しく記述し、E-E-A-Tを意識して情報の信頼性を高める。それ自体は理にかなった行為だが、結果として検索結果は「正しさ」によって画一化され、読み手の興味を引く体験としてはどこか物足りないものになってきている。

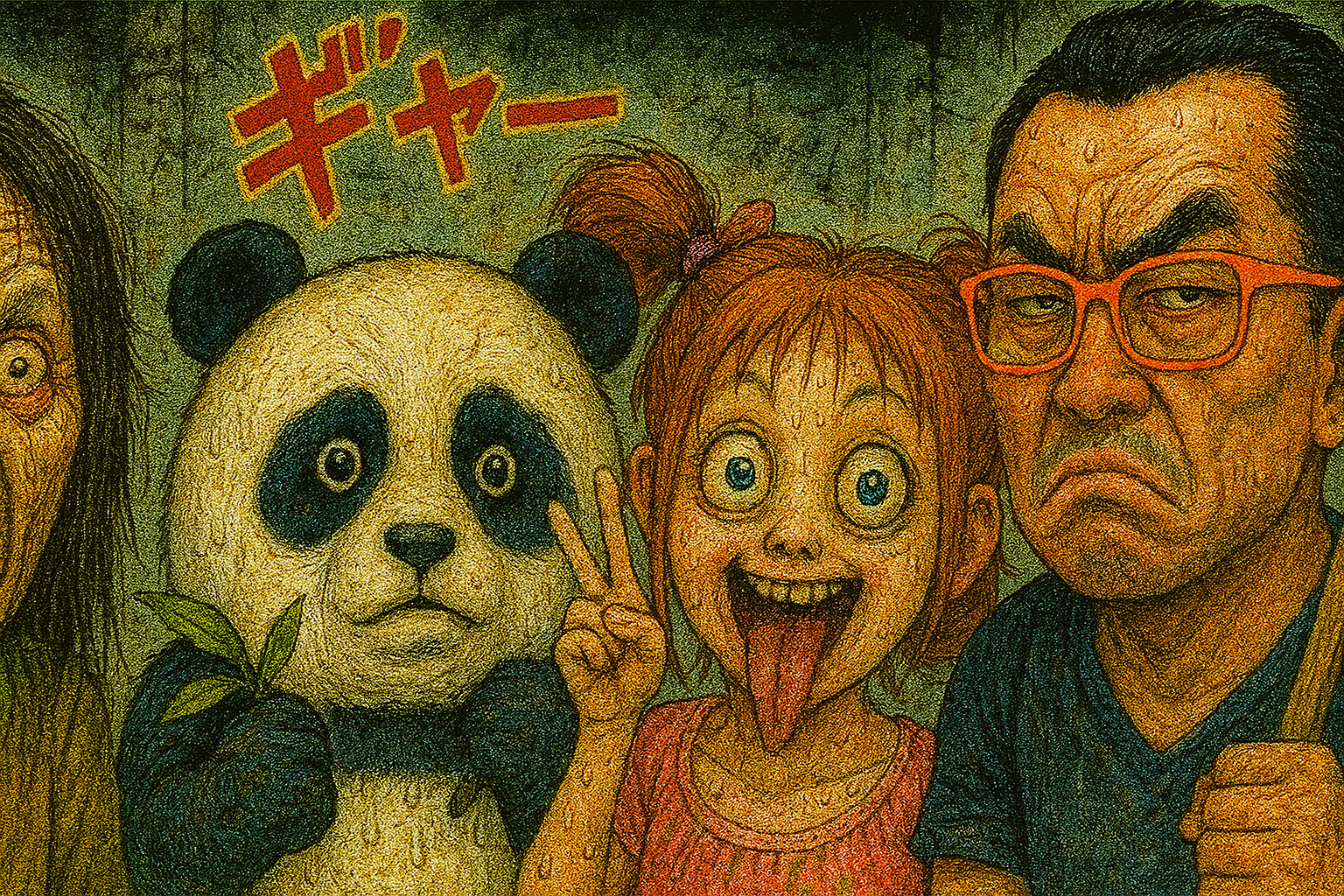

そこで私たちは、あえて常識的な文脈から一歩だけ外れた視点をSEOに取り込むという実験的な考え方を提示することにした。それが「アタオカSEO」である。

アタオカSEOの基本的な考え方

アタオカSEOとは、検索エンジンの評価基準やユーザーの行動パターンを理解したうえで、あえてそこに「ちょっとしたズレ」や「意外性」を挿入し、検索結果の中で印象を残すことを目指す手法である。ただし、それはスパム行為ではなく、倫理的な範囲内での表現上の工夫であり、過剰な過激さや偽情報とは無縁であることを強調しておきたい。

このアプローチにおいて中心となるのは、いわゆるSEOの「最適化」では見落とされがちな、人間的な感情や注意の働きである。なぜあるページは印象に残り、なぜあるページは何も記憶に残らないのか。その差を生み出すのは情報の正確さではなく、体験としての意外性や語り口の面白さであることが少なくない。

実験的取り組みと観察された反応

私たちはこの仮説をもとに、さまざまな要素を調整して検証を重ねてきた。たとえばタイトルの語感を少し崩してみたり、見出しに感嘆的な表現を含めてみたり、本文中にストーリー性やユーモアを持たせるなど、明らかに「SEOテクニック」とは呼べないような工夫を試してきた。

ここではいくつかの具体例を簡潔に紹介する。

| 試みの内容 | 意図した効果 | 考察の要点 |

|---|---|---|

| タイトルに造語を用いる | 検索結果で視覚的に浮き上がらせる | 他のタイトルとの差別化が明確に働いた |

| 見出しに軽妙な表現を入れる | 読者のスクロール継続を促す | 固さが取れ、読みやすさに貢献した |

| 本文に“隠し要素”を入れる | 読者の注意を引き、後述部まで読ませる | コンテンツ全体の体験性を高めるきっかけに |

| 結論に問いかけを含める | 記憶への定着とSNSでの共有を意識させる | 一方通行で終わらない構成になった |

これらの試みはいずれも、情報の質や信頼性を損なうことなく、コンテンツそのものに「読ませる仕掛け」を設けるための手段として取り組んだものである。

特別な技術ではなく、姿勢の話である

アタオカSEOは、特定のテクニックや裏技ではない。むしろ、その出発点は「いつも通りのやり方で、本当に差がついているのか?」という素朴な問いかけにある。

誰にでもできる工夫のひとつとして、次のような要素を意識的にコンテンツに加えてみることから始められる。

- 文章のテンポに変化をつける(短い文の連続と長文を交互に)

- 段落の導入にちょっとしたストーリーや比喩を使う

- 読者に向けた声かけを途中に挟んでみる

こうした工夫は、技術的な知識がなくても可能であり、SEOにおいて最も軽視されがちな「体験としての面白さ」を再びコンテンツにもたらすことになる。

情報だけでは検索体験にならない

検索エンジンは日々進化しているが、それを使う人間の思考や感情の構造は急には変わらない。正しい情報があるからといって、それが読まれるわけではない。むしろ「読ませる仕掛け」「話したくなる構成」「驚かせる表現」があるページのほうが、長く記憶に残る。

検索エンジンはその“人の反応”を見ている。つまり、直接的にアルゴリズムを対象とするよりも、人間の関心に正面から向き合う方が、結果としてSEOにも有効である可能性がある。

アタオカSEOの今後

アタオカSEOという言葉は、奇抜さを目的としたものではない。むしろ「普通であることに満足せず、より良い表現を模索する」姿勢に対して、ちょっとユニークな名前を与えただけの話である。もちろん、検証の中で成果が出なかった施策もあるが、それらも含めてすべてが財産となる。

今後もこの考え方を軸に、検索における体験価値の創出と、新しいコンテンツの在り方について検証を続けていきたい。検索エンジンの評価を得ることはあくまで結果であって、本質は人間に届くコンテンツを作ることである。

アタオカSEOは、その本質的な部分に立ち返るための、一つの発想転換である。コンテンツを作る人間が、読み手の心に響くものを真剣に考えた結果、少し風変わりになった。それだけのことである。